◆小川 卓良 OGAWA TAKAYOSHI

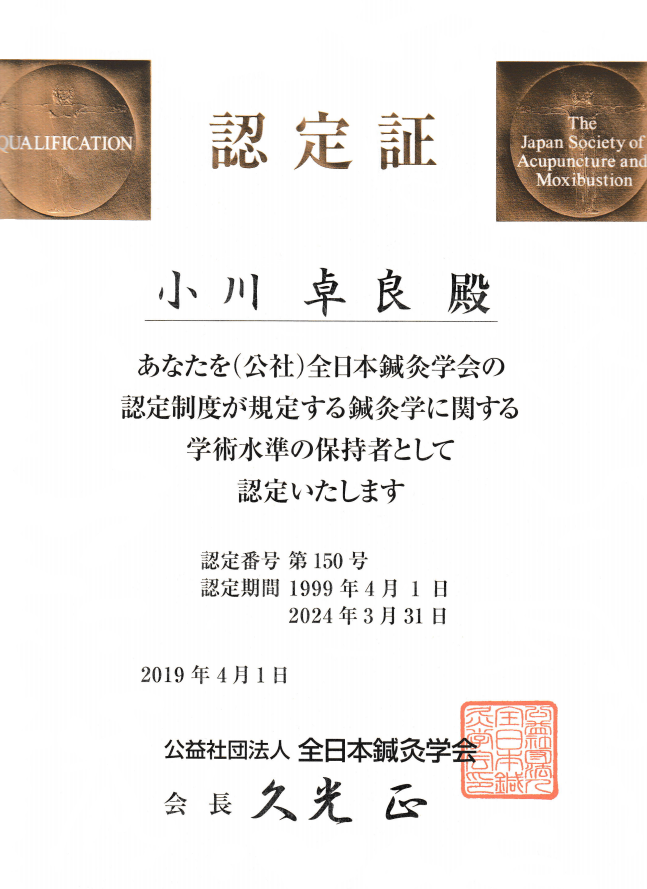

◆資格

▪ はり師免許(1975年取得)

▪ きゅう師免許(1975年取得)

▪ 鍼灸教員免許(1980年取得)

◆一般学歴

1960年 港区立氷川小学校卒業

1963年 港区立赤坂中学校卒業

1966年 慶応義塾大学付属志木高校卒業

1971年 慶応義塾大学工学部管理工学科卒業

1971年 慶応義塾大学大学院工学部管理工学研究科入学

1978年 慶応義塾大学大学院工学部管理工学研究科卒業(工学修士)

◆専門学歴

1975年 東京高等鍼灸柔整専門学校卒業

1980年 厚生大臣指定はり師きゅう師専科教員課程終了

◆職歴

1972年 杏林堂入社

1978~1982年 新宿杏林堂 副院長

1982~1994年 赤坂杏林堂 院長

1994~2020年 新宿杏林堂 院長

1994~2005年 康和会久我山鍼灸臨床センター顧問

◆教員歴

1983~1984年 中国北京中医学院 臨床指導・講演

1985~2017年 東京衛生学園専門学校東洋医療総合学科 講師

1988~1991年 東京衛生学園専門学校理学療法士科 講師

1992~2018年 東京衛生学園専門学校臨床教育専攻科 講師

1996年 米国シアトル及びボストンにて講演

◆研究歴

1976~1977年 東京教育大学付属理療科教員施設 臨床専攻生

1981~1989年 (社)全日本鍼灸学会 研究委員会腰痛班 班長・副班長

1985~1986年 昭和大学医学部薬理学教室 特別研究生

1986~1987年 東京大学医学部保健管理学教室 研究生

1989~1993年 (社)全日本鍼灸学会 研究委員会診断班 副班長

◆その他の活動

▪ 日本伝統鍼灸学会 日本経絡学会から改組

1973年入会、その後、理事、常任理事を歴任し、数年前に退会

▪ (公社)全日本鍼灸学会 日本鍼灸治療学会,(社)全日本鍼灸学会を経て改組

1975年入会

1994~1996年 評議員

1995~1997年 (社)全日本鍼灸学会 第46回学術大会 事務局長

1996~1998年 常務理事(組織部長)

1998~2006年 常務理事(総務部長・経理部長)

1999年 学会認定取得

2006~2008年 監事

2008~2014年 副会長

2014~2016年 参与

2016年~ 顧問

2017年 (公社)全日本鍼灸学会 第66回学術大会 東京大会会頭

▪ (公社)全日本鍼灸学会 関東支部 関東甲越ブロックから改組

学術委員、1998~2008年事務局長・企画局長などを歴任し、

2008年より顧問を務める

▪ 鍼灸学会TOKYO (社)全日本鍼灸学会 東京地方会から改組

1987年より幹事、2006~2008年副会長を務め、数年前退会

▪ (公社)日本鍼灸師会 青年部 (社)日本鍼灸師会 青年部から改組

1977~1985年 学術委員長などの役員を歴任

▪ (公社)日本鍼灸師会 (社)日本鍼灸師会から改組

1981年~ 法制部・調査部などの委員を歴任

2015~2016年 法改正対策準備室 室長

2017~2019年 研修学術担当業務執行理事

2019~2021年 会長

▪ 日本鍼灸師政治連盟

2015~2021年 副委員長

▪ (公社)東京都鍼灸師会 青年部 (社)東京都鍼灸師会 青年部から改組

1979~1985年 副部長

▪ (公社)東京都鍼灸師会 (社)東京都鍼灸師会から改組

1981年~ 支部長など歴任

▪ 日本プライマリィ・ケア学会

1981年入会、1981~1984年東京支部幹事を務め、数年前退会

▪ 日本臨床鍼灸懇話会

1983年入会、数年前退会

▪ BMFSA(Bio-Medical-Fuddy-System-Asociasion)生物・医療ファジィシステム研究会

1988年入会、数年前退会

▪ 日本健康科学学会

1989年入会、数年前退会

◆書籍

1983年『良い医療を受けるための知恵』(共著) グロビュー社

1984年『仕事』(共著) 草土文化社

1986年『東洋医学(鍼灸)の現代医学的評価』(共著) プライマリ・ケアと東洋医学 p169-173 誠信書房

1996年『鍼灸師・柔整師のためのマルチハンドブック』(共著) 医道の日本社

1998年『患者からのこんな質問Q&A』(編者・共著) 医道の日本社

2000年『疾患別治療大百科シリーズ1腰痛』(共著) 腰痛:この一穴 p140-144 医道の日本社

2002年『疾患別治療大百科シリーズ6アレルギー疾患』(共著) アレルギー疾患に対する鍼灸治療 p26-32 医道の日本社

2004年『東洋医学者のためのハンドブック』(監修・共著) 医道の日本社

◆執筆

『新しい”中国医学”確立のために”-経絡論争の現代的意義を探る-』CHINESE MEDICINE vol.1 no.2 p151-157 1978

『現代鍼灸業態アンケート集計結果』医道の日本誌 38巻11号p9-93 1979

『赤羽氏法の再検討を読んで』医道の日本誌 第39卷6号 1980

『鴫原氏・七堂氏に答える』医道の日本誌 第39卷9号 1980

『赤羽法の公開実験報告』医道の日本誌 第39卷11号 1980

『AMT問題についての私見①~③』医道の日本誌 第41卷3-5号 1982

『座談会・鍼灸治療のプライマリ・ケア的な特徴』医道の日本誌 第42卷7号 1983

『中国の古典論争』中医臨床誌 創刊号 p79-831986

『特集:中高年の腰痛:補助療法としての鍼灸』モダンメディシン(現メディカル朝日) 第13巻7号 p40-42 1984

『再びAMTを考える』医道の日本誌 第43卷2号 1984

『プライマリ・ケアと鍼灸療法』(座談会) 医療学新報1984 Sept&Nov

『指頭感覚について思うこと』医道の日本誌第45巻4号(500号)p657-660 1986

『愁訴からのアプローチ』医道の日本誌 第51巻12号 p105-113 1992

『愁訴からのアプローチ:各論』連載(共著) 医道の日本誌第52巻1号-第56巻5号 1992-1996

『21世紀における鍼灸師と保健医療システム』(共著) 医道の日本誌 第51卷11号 1992

提言『切診情報を廃して、問診情報を主体とした診断法に問題はないのか』日本経絡学会誌第20巻3号 p72-74 1994

『現代鍼灸業態アンケート集計結果』医道の日本誌 第53巻8月号(600号)p481-618 1994

『5月病、鬱病(気鬱)の鍼灸治療』東洋医学誌 1994年4月号 1994

『心に残る症例』医道の日本誌 第53巻8月号(600号)p125-128 1994

『座談会:こうして患者に説明してます』医道の日本誌第54巻2号 p119-134 1995

『薬の相談(上)』医道の日本誌第54巻4号 p111-122 1995

『患者からの相談シリーズ:患者からこんな質問Q&A』医道の日本誌第54巻7号 p62-84 1995

『患者からの相談シリーズ:手術・検査・各種器具についての患者の相談にどう答えるか(上)』医道の日本誌第54巻8号 p94-97 1995

『患者からの相談シリーズ:手術・検査・各種器具についての患者の相談にどう答えるか(下)』医道の日本誌第54巻9号 p71-81 1995

『患者からの相談シリーズ:患者に答える説明が診断権に触れるケースもある(上)』医道の日本誌第54巻10号 p89-100 1995

『患者からの相談シリーズ:患者に答える説明が診断権に触れるケースもある(下)』医道の日本誌第54巻11号 p60-70 1995

『患者からの相談シリーズ:糖尿病と痛風』医道の日本誌第55巻2号 p44-48 1996

『患者からの相談シリーズ:高血圧と高脂血症』医道の日本誌第55巻4号 p36-42 1996

『患者からの相談シリーズ:癌』医道の日本誌第55巻7号 p15-19 1996

『患者からの相談シリーズ:肝臓病とアルコール依存症』医道の日本誌第55巻9号 p15-26 1996

『患者からの相談シリーズ:めまい』医道の日本誌第55巻9号 p16-20 1996

『患者からの相談シリーズ:不定愁訴』医道の日本誌第56巻2号 p14-16 1997

『これだけは知っておきたい緊急時の対応』医道の日本誌臨時増刊 通巻635号 p148-158 1997

『鍼灸で治す:不定愁訴』毎日ライフ 1997年7月号 p111-113 1997

『失敗から得たよろずポイント集』医道の日本誌臨時増刊 通巻648号 p117-119 1998

『NIH報告について』日本伝統鍼灸学会雑誌第25巻1号 p66-67 1998

『対談:日本の中医学と伝統鍼灸-何が問題、どうすればよい-1』医道の日本誌第57巻10号 p77-88 1998

『対談:日本の中医学と伝統鍼灸-何が問題、どうすればよい-2』医道の日本誌第57巻11号 p66-76 1998

『巻頭言:未病治をテーマに大々的な疫学調査を』(社)全日本鍼灸学会雑誌第49巻4号 p1 1999

『私の学生時代』医道の日本誌第59巻3号 p206-212 2000

『EBMってなあに?』連載 医道の日本誌第29巻4号~第30巻3号 2000-2001

『提言:修理工場からの脱却』東洋医学 2000年10月号 p22-23 2000

『アレルギー疾患に対する鍼灸医学の適応と可能性』(司会) 医道の日本誌第60巻7号p9-24 2001

『アレルギー性疾患の診断と治療:日本伝統鍼灸および開業鍼灸師の対場から』医道の日本誌第60巻8号 p26-34 2001

『巻頭言:鍼灸の経済性を大々的にアピールするときが来た』(社)全日本鍼灸学会雑誌第52巻1号p1 2002

『糖尿病と鍼灸治療』座談会司会及び論文 医道の日本誌第62巻9号-10号 2003

『第4回現代鍼灸業態アンケート集計結果』医道の日本誌臨時増刊 No.8 通巻700号 p38-73 2002

『第4回現代鍼灸業態アンケート集計結果』連載 医道の日本誌第61巻6・7・8・10・12・14 2002 第62巻3・5・7号2003

『座談会:鍼灸による施術事故を起こさないために』医道の日本誌第61巻9・10号 2002

『触診情報の重要性』「特集:体表所見をとる」鍼灸OSAKA誌 vol.19 No.3 p43-46 2003

『座談会:糖尿病と鍼灸治療』医道の日本誌第62巻9・10号 2003

『私はこう思う5-鍼灸の定義について』医道の日本誌第62巻10号 2003

『局所治療と遠隔部治療アンケート調査』(社)全日本鍼灸学会雑誌第54巻1号 p14-25 2004

『私はこう思う11-鍼灸の保険取り扱いの功罪について』医道の日本誌第63巻5号 2004

『症例から学ぶ悪性疾患鑑別法』医道の日本誌第63巻6号~68巻3号 2004-2009

『鼻炎、特にアレルギー性鼻炎の鑑別と鍼灸治療』鍼灸OSAKA第20巻4号(通算76号)2004

『座談会:卒後教育と免許更新制の実現化に向けて』司会 医道の日本誌第64巻1号 2005

『局所治療と遠隔部治療アンケート調査-2』(社)全日本鍼灸学会雑誌第55巻1号 p44-55 2005

『鍼灸は西洋医学の破綻を補完している!?』司会 医道の日本誌第67巻2・3号 2008

『東西医学、それぞれの特質と今後の展望』参議院議員・慶応大学医学部教授 古川俊治氏との座談会 医道の日本誌第68巻2号 p11-23 |